組合概要

組合の現況

鶴岡市・東田川郡・最上郡及びその隣接地域において住宅建設等建設産業に従事する、労働者、一人親方、小規模事業主などで組織する組合です。

組合設立の目的

この組合は、組合員が主体となり、自主的に労働条件の維持改善をはかり、組合員の社会的、経済的地位の向上をはかることを目的とする。

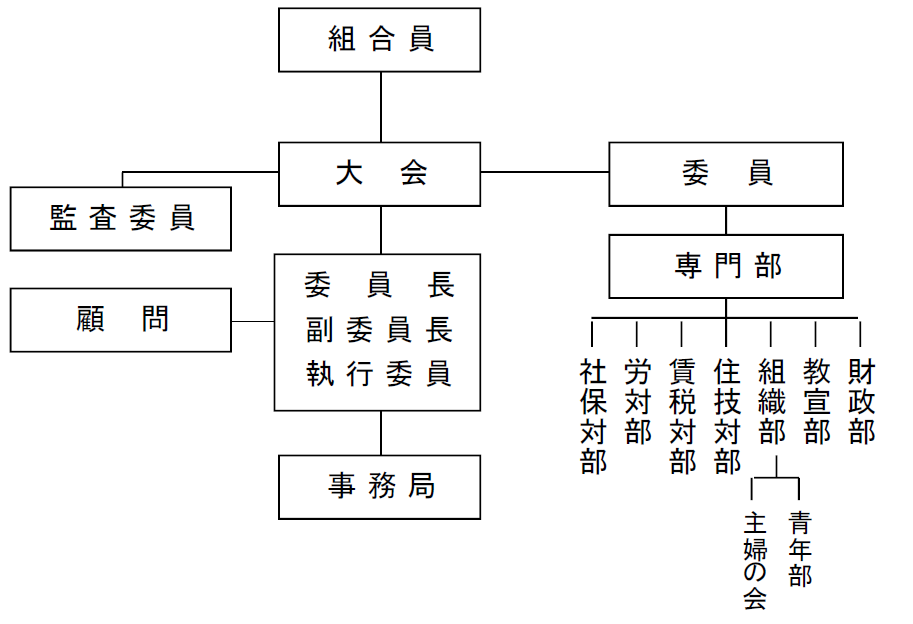

組織

組合員の加入状況

| 旧鶴岡市 (事務局含む) | 旧東田川 (大蔵村含む) | 旧西田川 | 合計 |

| 635人 | 480人 | 203人 | 1,305人 |

組合費

組合費1ヶ月:2,700円

加入金加入時:2,000円

同居等の2人目からの組合員については組合費が1ヶ月2,350円となります。

尚、不測のできごとに備えて月200円の積み立てを全組合員が行うことにしています。

補助金

資格取得に際し、組合から補助金が支給されます。

また、建設国保に加入していなくても、健康診断補助金が支給されます。

支援活動

石綿健康被害の救済のための支援をしています。

唯一、建労のみが救済の取り組みを行なっていて、令和7年3月1日現在、鶴岡、田川地区で12名の労災認定、21名の健康管理手帳交付、2名の管理区分決定の実績などとなっています。

他に税務相談会や不払い相談なども行なっています。

詳しくは、組合までお問い合わせください。

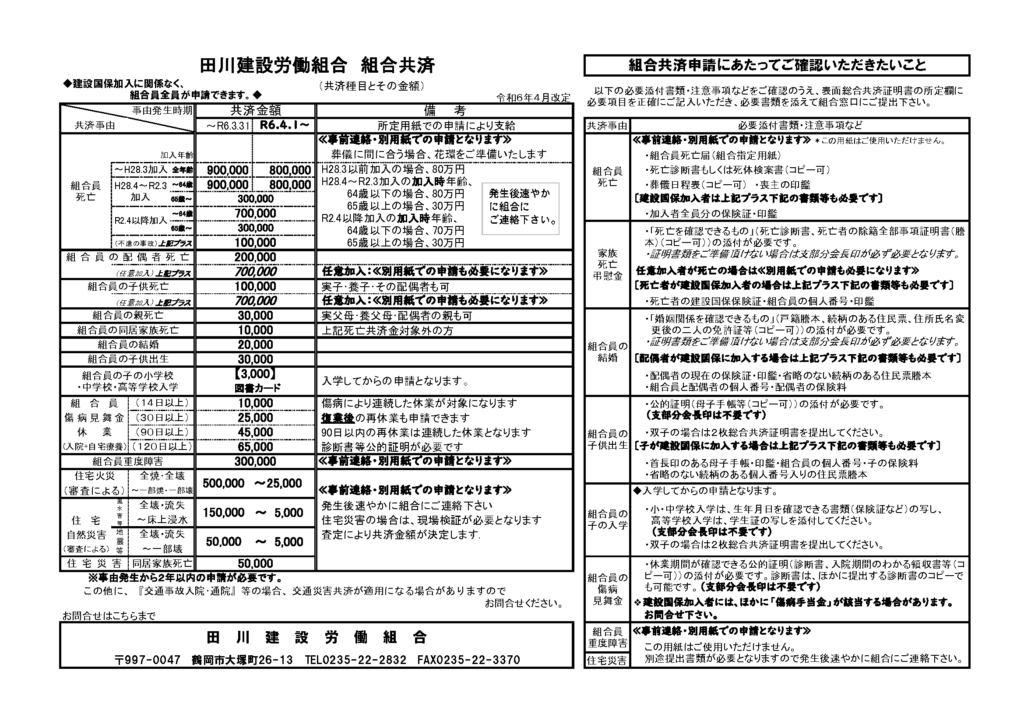

組合共済

毎月共済費として、組合員一人当たり1,700円を積み立て、組合員の慶弔に際して助け合う資金にしています。

※事由発生から2年以内の申請が必要です。

この他に、『交通事故入院・通院』等の場合、交通災害共済が適用になる場合がありますので御問合せください。

★この別表は、令和6年4月1日から適用する。

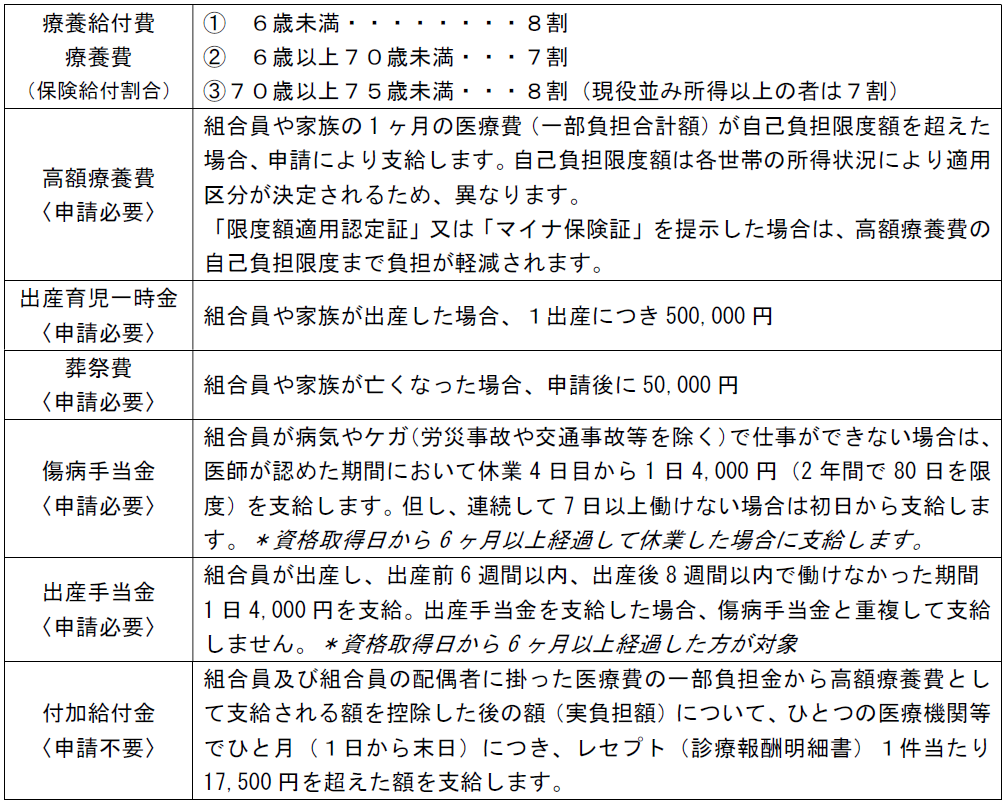

山形県建設国民健康保険

山形県建設国民健康保険組合は、昭和45年8月1日に山形県の認可を受け設立されました。国民健康保険法に基づいて国保事業を運営する公法人です。田川建労に加入しており、実際に建設業に従事している方が加入できます。業務の内容は次のとおりです。

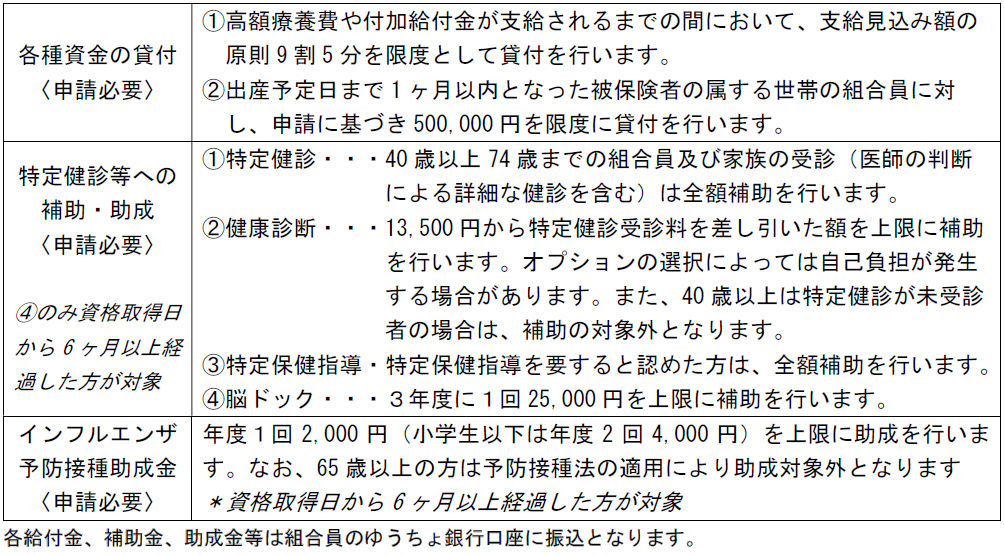

◆保険料

市町村の国保保険税は、加入者の所得を基準に徴収されますが、建設国保では組織の性格上、資産・所得に関係なく、下表を参照し毎月納付します。

また、建設国保の保険料は、医療保険料と後期高齢者支援保険料から成り、これに介護保険の第2号被保険者(満40歳以上、満65歳未満の方)の保険料も加算して賦課されます。 保険料は、病気やケガをした時の医療費や様々な保険給付の費用にあてる大切な財源です。保険料はみなさんで負担するものですから、保険料の納入が遅れると建設国保組合の財政運営に大きく影響します。

◆保険給付事業◆ 以下でいう組合員・家族とは建設国保被保険者のことです。

◆保健事業◆

◆その他

- 生活習慣予防などを目的とした「集団健診」を実施

- アスベスト対策として胸部レントゲンの再読影を実施

- 健康保持増進のために健康教室等の健康づくり事業を実施

- 「医療費のお知らせ」及び「ジェネリック医療品使用促進のお知らせ」の送付

- レセプト点検実施のほか、第三者行為・労災事故等の医療費紛れ込みの防止

- 1年間保険給付を受けていない世帯で、前年度に健康診断を受診している世帯に記念品を贈呈

- 赤ちゃんが生まれた世帯に冊子「赤ちゃんと!」を送付

- 「健康の広場」を発行して組合員に情報提供を実施

- 保健師による電話での健康相談を実施

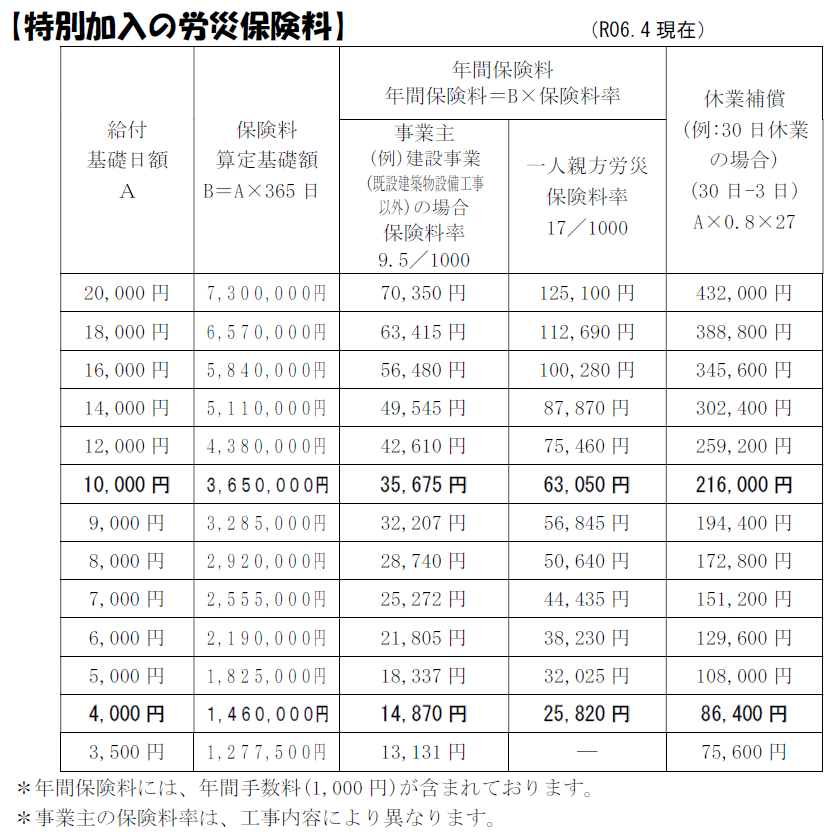

労働保険事務組合

①労災保険

現場の怪我にも安心補償

労災事故から生活や経営を守る保険

仕事中の事故を原因としておきるケガや疾病に対して、治療費や休業補償をおこなう制度です。

労働者を一人でも雇入する事業所は労災保険に加入しなければなりません。

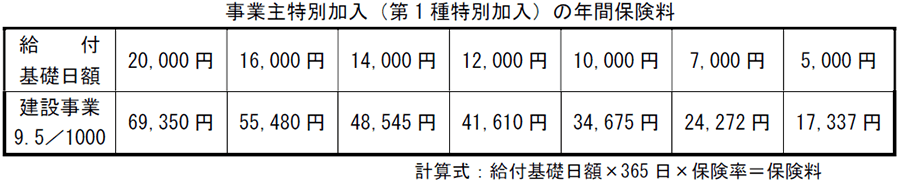

特別加入すれば、事業主でも補償を受けられます

自ら現場で働く事業主や同居の親族、法人役員が、労働者として労災補償を受けたいときには、「第1種特別加入」制度で加入することができます。

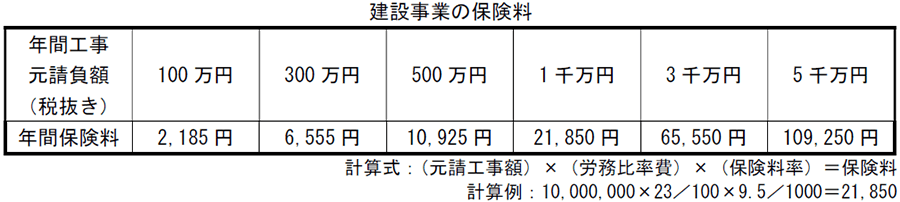

事業所労災保険料

建設業の場合の保険料は、工事高(売上高)から計算します。工事には元請となる工事と下請けとしておこなう工事がありますが、保険料の計算には元請工事高から計算します。

事務委託

組合では、厚生労働大臣認可の労働保険事務所として、労災・雇用保険の加入・保険料納付・事故がおきたときの手続きも組合で代行します。

●年間手数料(労災)

・1事業所あたり:2,000円

・特別加入者、労働者1人につき:1,000円

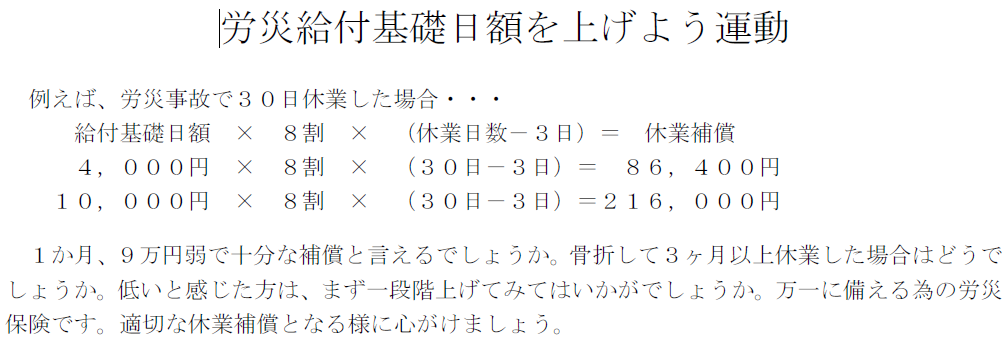

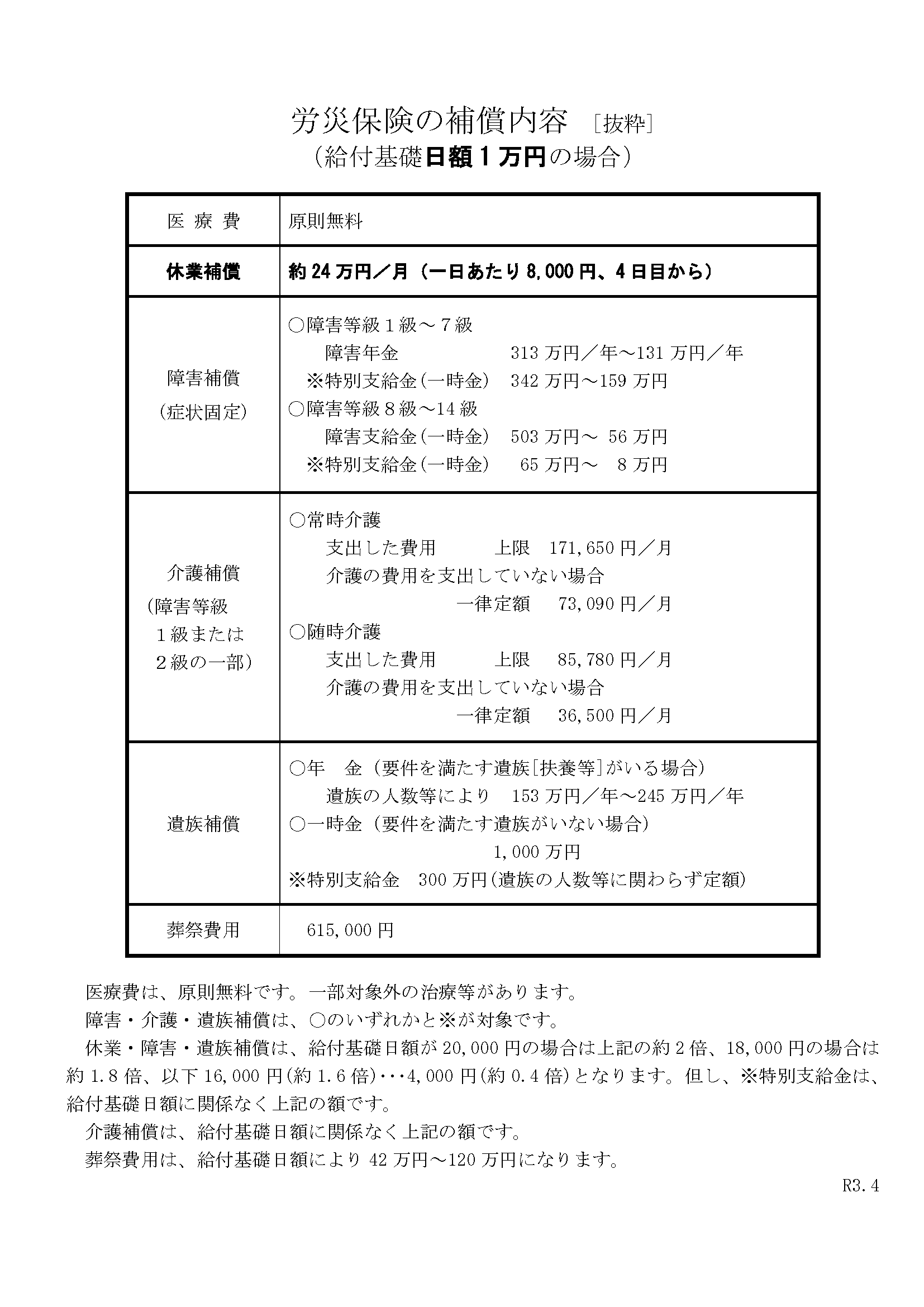

●給付内容

・治療費は全額支給されます

・休業したら給付基礎日額のおよそ8割が給付されます

・障害が残れば等級に応じて年金か一時金

・死亡すれば遺族に年金などが支給されます

※労働災害が多発しております。安全に仕事ができれば必要ない様な錯覚に捉われますが、いつでも万一に備える心構えが強く求められます。しかも仕事上の怪我は建設国保の給付対象とはなりません。

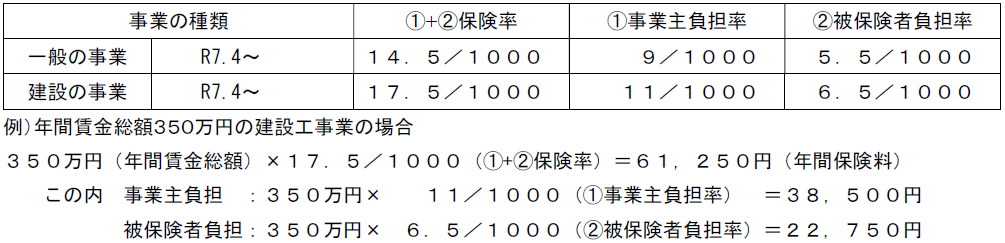

②雇用保険

雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能をもった制度です。加入手続きや書類作成は組合までご相談ください。

雇用保険料

労働保険料の額は一般には賃金と、それぞれの業種ごとに定められた保険料率を乗じて得た額です。雇用保険料率は以下の表のように定められる予定です。(R5.3現在)。

❖給付を受けるには、離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。

❖被保険者であった期間の長さと年齢、離職理由等により90日~360日の範囲で給付日数が決まります。

❖また給付の日額は1日の賃金の6割程度になります。

事務委託

組合では、厚生労働大臣認可の労働保険事務所として、労災・雇用保険の加入・保険料納付・事故がおきたときの手続きも組合で代行します。

●年間手数料(雇用)

・1事業所あたり:2,000円

・労働者1人につき:3,000円

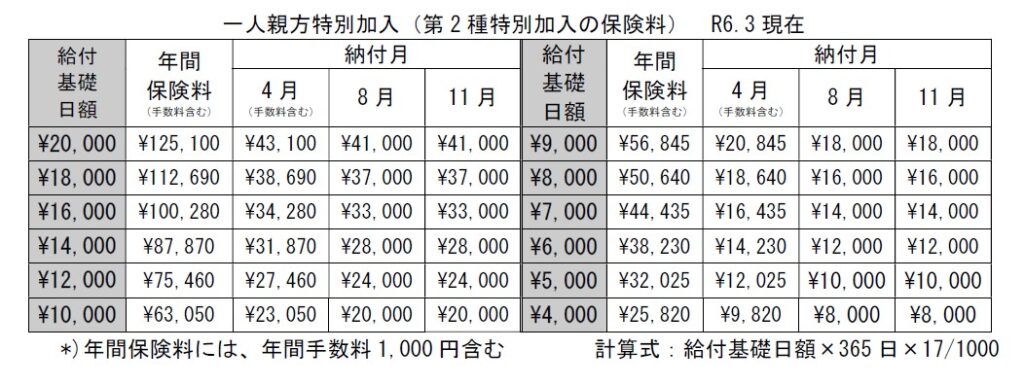

③一人親方労災

一人親方労災に加入できる方は、常態として労働者を雇用しないで事業を行っている方(年間100日未満の労働者を雇用する場合を含む)となります。

尚、一年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合は、常時労働者を使用しているものとして中小事業主となりますのでご注意下さい。

一人親方労災保険料は、年3回支部・分会を通して、組合費等と一緒に納付していただきます。

尚、途中加入の場合は、月割り計算とさせていただきます。

共済事業(こくみん共済 coop の共済・全建総連共済)

深刻な財政危機のもとで、年金など民生関係が大きな圧迫にさらされています。

こうした中で社会保障の充実に関する運動は要求として強化されなくてはなりません。同時に働く者お互いの扶け合いを組織してゆくことも必要です。そのため組合では、生活保障設計を土台に共済の前進を呼びかけています。

こくみん共済 coop<全労済>のしくみの概要

こくみん共済 coopホームページ →https://www.zenrosai.coop/

1.組織加入の共済

組合加入と同時に団体としてまとまって加入になります。

◆交通災害共済

月90円の掛金で、交通機関などによって起こった事故による死亡(100万円給付)・障害・入院・通院が対象になります。入院の場合(日額)2,000円、通院の場合(日額)1,000円給付。

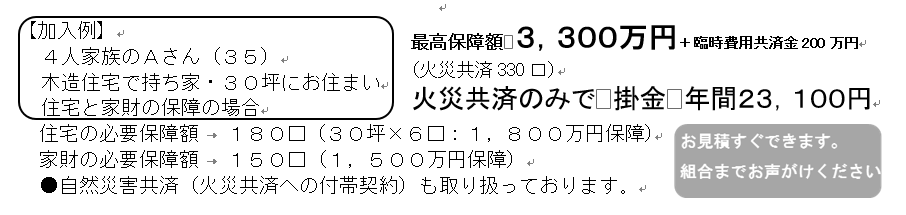

2.住まいる共済(火災共済・自然災害共済)

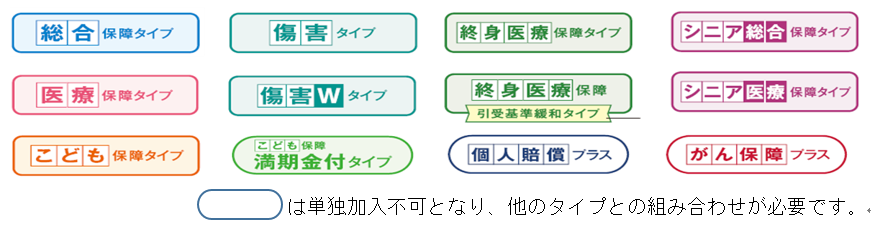

3.こくみん共済

12タイプの中から、年齢やニーズに合わせてお選びすることができます。

4.新団体年金共済

| ○加入年齢 | 15才~60才 (ただし、年金開始年齢の5歳前まで) |

| ○契約年金の種類 | ・終身年金 ・確定年金 |

| ○給付の型 | ・定額型 ・逓増型 |

| ○掛金の払込み方法 | ・月払い ・半年払い ・年払い ※併用もできます。 |

5.自賠責共済

自賠責共済も取り扱います。

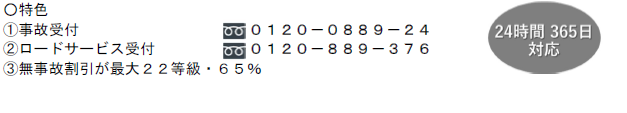

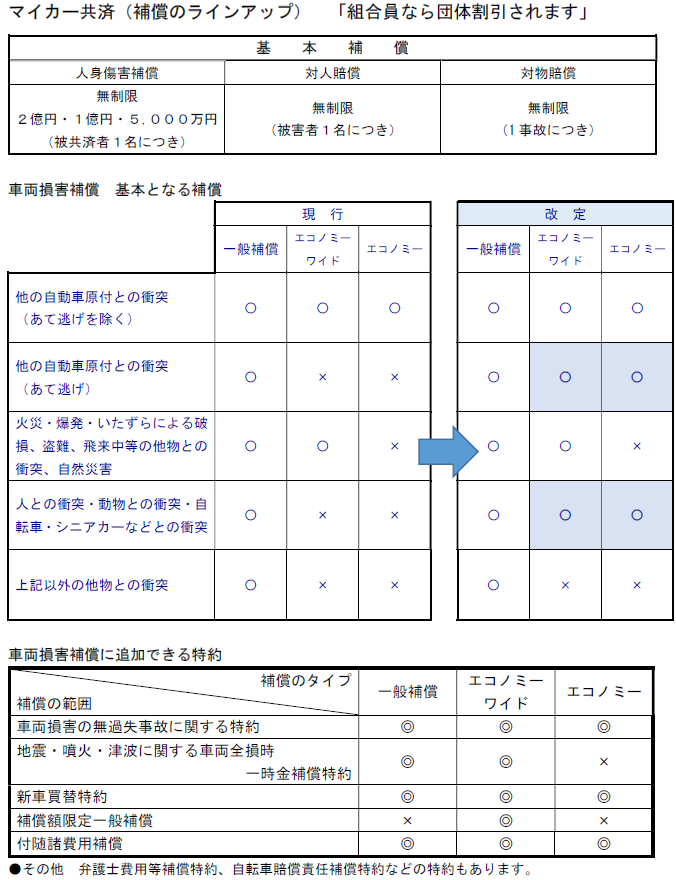

6.マイカー共済

全建総連共済のしくみの概要

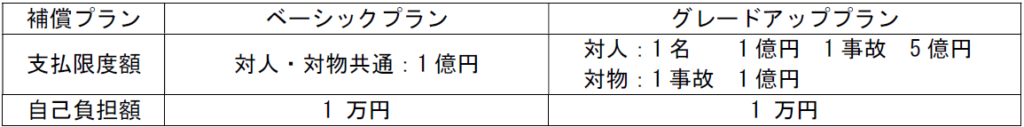

1.現場賠償パートナー (請負業者賠償責任保険)

現場賠償共済パートナーは、他人の身体・生命を害したり、他人の財物を損壊したことにより、組合員の皆様が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 また、建設工事において、工事期間中に発生した火災、台風、盗難、作業ミス等の不測かつ突発的な事故によって、工事の目的物や工事用仮設材等の保険の対象に生じた損害を補償します。(オプションの建設工事保険で補償) なお、請負業務の開始(着手)時、終了(引渡し)時を問わず、保険期間内に着手中の請負業務を対象とし、保険期間中に発生した事故による損害を補償します。

【基本契約:請負業者賠償責任保険】

■このような時にお役に立ちます。 次の⑴、⑵によって、他人の身体・生命を害したり、他人の財物を損壊したことにより、組合員の皆様が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

⑴仕事の遂行に起因する損害賠償

建築工事・増改築工事等の現場で工事用資材・機材などを落下させたり、建設機械類の倒壊等請負工事(作業)の遂行に起因する賠償責任

⑵仕事の遂行のために用いる「施設」に起因する損害賠償

現場事務所、資材置場等の付帯施設が原因となった賠償責任

【オプション契約:PL 保険特約(生産物危険補償特約)】

工事終了後(引き渡し後)の事故も補償します

■このような時にお役に立ちます。 次の⑴⑵によって、他人の身体・生命を害したり、他人の財物を損壊したことにより、組合員の皆様が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

⑴組合員の皆様が製造した生産物の欠陥による損害賠償

⑵工事・作業の完了(引渡し)後、その仕事のミス(不備・欠陥)による損害賠償 また、対人事故が発生した場合は、賠償責任額が確定する前であっても所定のお見舞金費用をお支払いすることができます。

| 支払限度額 | 対人・対物共通で 1事故・期間中:1億円 | 自己負担額 | 1万円 |

【オプション契約:建設工事保険】

工事現場における不測かつ突発的な事故によって生じる物的損害を幅広く補償します

■このような時にお役に立ちます。

建設工事保険は、ビル、工場建屋、住宅などの建物およびこれに類する建築工事を対象とし、建築工事中に生じる損害を補償する保険です。工事現場に材料が搬入されてから建築完成後引き渡しまでの工事の過程で発生した不測かつ突発的な事故によって、工事(仮工事を含みます。)の目的物、工事用仮設物、工事用仮設建物、工事用材料および工事用仮設材などに生じた物的損害を包括的に補償します。

| 支払限度額 | 前年完工高 ※1(前年完工高が1億円を上回る場合は1億円) |

| 自己負担額 | 10 万円 ※2 |

※ 1 新規事業の場合は前年完工高を予定完工高と読み替えます。

※ 2 火災、落雷、破裂、爆発による損害については適用しません

2.あんぜん共済 〔労働災害総合保険(法定外保障)〕

あんぜん共済は、労働保険を上回る事業主の補償義務の支払い能力を補うことにより、労働者・職人と中小事業主(小零細事業主)および一人親方が安心して仕事ができるようにとの願いからつくられました。

安い保険料で高い保障、分かりやすい制度、しかも通勤災害と職業病も補償する有利な制度です。

政府労災保険の上乗せ制度として是非ご活用ください。

全建総連ホームページ →http://www.zenkensoren.org/

建設業退職金共済制度

建設業で働く現場従業員・一人親方ならだれでも加入できます。

国の補助がある制度ですから安心です。

掛け金

1ヶ月一人8,100円(月25日分)

退職金をもらうのはこんなとき

共済手帳に貼り終った共済証紙が12か月(21日を1か月と換算します。)以上になり、次の請求事由のどれかにあてはまる場合に、退職金を請求することができます。

(1)独立して事業をはじめたとき。

(2)無職になったとき。

(3)建設関係以外の事業主に雇われたとき。

(4)建設関係の事業所の社員や職員になったとき。

(5)けが又は病気のため仕事ができなくなったとき。

(6)満55才以上になったとき。

(7)本人が死亡したとき。

新規の加入者には50日分の助成金がつきます

※証紙日額320円、月8,100円で始めた場合の早見表です。(320円×25日+100円=8,100円)

※最初の10ヶ月はサービス期間のため250枚で65,200円です。

※予定利率(1.3%)は変更される場合があります。

建設業退職金共済事業本部HP →http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

建退共制度が変更になりました 令和3年10月より、証紙が310円から320円に変更されました。 8,100円(320円×25日+手数料100円=8,100円)(サービス期間6,500円:320円×20日+手数料100円=6,500円) に変更になりました。新証紙(320円)の予定運用利回りは1.3%となりますが、旧証紙(~310円)の分については、これまで通り予定運用利回り(3.0%)となります。 |

あっせん事業

- 所得計算書

- 建築プラン用紙(方眼紙) A3・B4

- 工事請負契約書(新築・増築・改築)

- 住宅リフォーム工事標準契約書

- 職人技マグネットステッカー

- 工事車両表示クリアファイル

- 産業廃棄物表示プレート

- 組合員バッチ・ネクタイピン

職業訓練

職業能力開発促進法により知事の認定をうけて職業訓練協会を設立し、事業内共同訓練を実施しています。

現在は、普通課程の募集を休止していますが、短期課程は順次募集します。

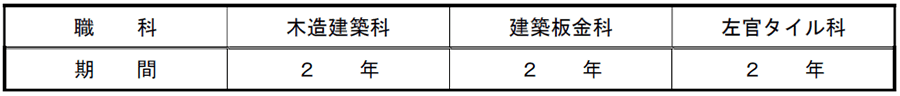

普通課程

普通課程は主として新規学卒者などを対象に職業につきながらその職業に必要な基礎知識と技能を訓練校に年間50日通学して訓練を行うものです。

通常年度の訓練学科は次の通りです。

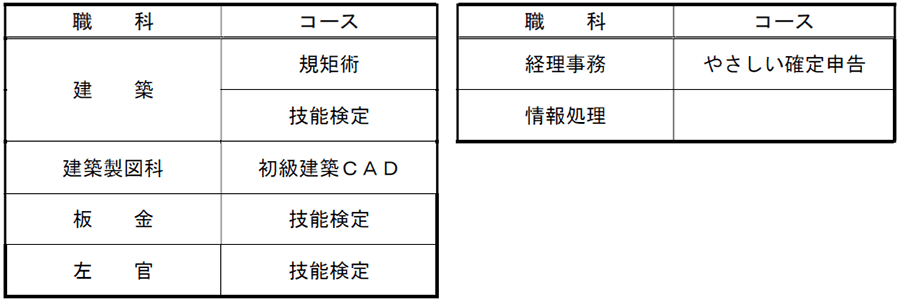

短期課程

普通課程を修了した方や、職業に従事して相当程度の知識と技能を持つ方々に対し、技術の進歩に応じて更に技能の向上をはかるため行われる訓練です。

通常年度の訓練コースは次の通りです。

認定訓練に与えられる特典

- 普通課程修了者は、技能検定、その他資格取得の際、経験年数の短縮、学科試験の免除などがあります。

- 訓練生は所得税法上勤労学生として取り扱われます。

- 普通課程に生徒を派遣する事業主には助成金が交付されます。